基本でしょう!魚の調理

みなさんのご家庭ではお父さんが魚料理をしていますか?

釣り好きのお父さんなら釣った魚を持ち帰り、魚料理をされるかたもいらっしゃるでしょう。お持ちの包丁は西洋包丁の方が多いと思います。野菜を切ったり、お肉を切ったりするのには何かと便利な包丁だと思いますが、魚料理となるとちょっと違ってきます。

鱗をとったり、硬い骨を切ったり、3枚におろしたりするので、頑丈でかつ切れ味の良い包丁が1本あると便利です。すべての要素を満たした、魚料理には必ず1本は欲しい出刃包丁についてのお話です。

釣りの後の「もったいない!」を解決

「せっかく釣った魚なのに、塩焼きか煮つけしかレパートリーがね~!」

と、いつも奥さんに釣った魚の料理をお願いしているあなた。

自分で捌けば、刺身や煮つけ以外の料理も楽しめますよ!

釣り竿に万能ロッドがあるように、魚をさばく包丁にも万能があるんです。

出刃包丁ってどんな包丁? その特徴と種類

魚の骨を切るために他の包丁と比べて分厚く重量があります。

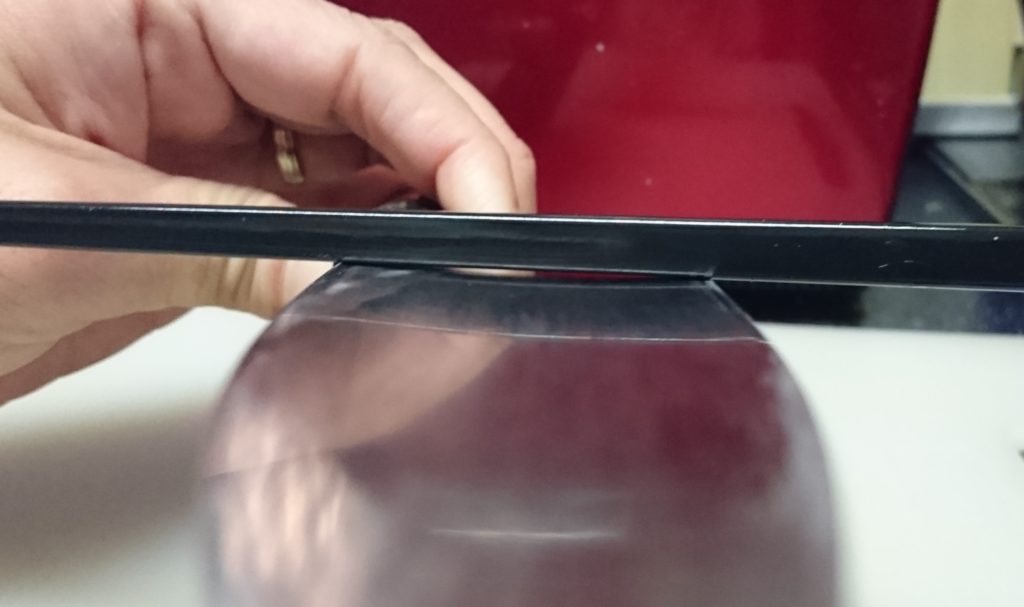

西洋包丁と比べると分厚さがわかると思います。

丈夫な刃元は魚の頭を落としてもダメージを受けずに切り落とすことができます。

刃の半分より上でヒレを切り落としたり、内臓を取り除いたり、小骨をそのまま切ってさばくことができます。

切れ味が良いので、肉を切るのにも使われているようです。

この切れ味をだすための仕掛けが、よく見るとわかります。

写真でお分かりのように包丁全体が反っています。

これはあえて反るように製造過程でかまぼこ型の金属の上に包丁を置いて整形しています。

これを樋(ひ)というそうです。

この樋があることで包丁と魚肉の間に空気が入りくっつかないのと、刃先がより鋭角になります。

出刃包丁の各部名称

包丁は部位によって細かく名称が分かれています。

A:きっさき:刃の先端で、魚の内臓を取り出したり切れ目を入れます。

B:そり:刃の反った部分です。

C:しのぎ:鉄と鋼の分かれ目です。クッキリ見える方が良い包丁らしいです。

しのぎを削るとは刀の戦いで簡単に削れないしのぎが削れるほど、激しいというところからきているようです。

D:刃先:刃の付いた先端部でここで切ります。

E:峰:刃の付いた部位の反対側です。

F:平:文字通り平らな部分のことです。

G:まち:刀身あご部から柄元までの部位で刃はついていないところです。

H:柄:握り手のことです。

I:刃元:刃先の一部ですが、あごよりの所をさします。

良く錆びるので保管にはちょっと気をつかう

買った当時はこんなにピカピカだったのに、4年もたつとかなり劣化しています。

実は一度洗ったままほっておいて、少し錆びが浮いてしまいました。

錆びを取るのに砥石でゴシゴシしているうちに、けっこう小傷もついたりしてくすんでしまいました。

まあしょうがないんでしょうが、キレイに切れ味をいつまでも保ったまま使いたいですよね。

切れ味を保つために時々砥石で研いであげましょう。

研いだ後はかなりよく切れるようになります。

また、水洗いしたあとはしっかり水を切り、布巾やキッチンペーパーなどでしっかりふき取り、薄くサラダ油など塗っておくと錆びませんよ。

初心者におすすめの出刃包丁は

私が持っている出刃包丁はステンレスではありません。

よって、ちょっと手入れをさぼると錆びるんです。

メンテナンスを意識しないで使えるのはやはりステンレス。

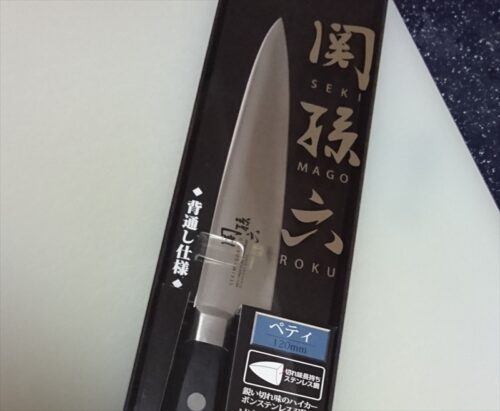

1本目を買うのなら、やはりステンレスで、よく売れている物が良いでです。

貝印の「関孫六」シリーズなんかが無難で良いと思います。

出刃包丁のまとめ

釣人必須のアイテムです。

せっかく釣った魚なので、美味しくいただけるように、切れ味するどい出刃包丁できれいにさばいて刺身、煮つけ、姿焼きなどいろいろな料理に挑戦してみましょう。

和包丁の扱いに慣れたら、身卸出刃、あじ切、柳刃など用途に特化した包丁をそろえていくのも、調理方法が広がっていって楽しいかもしれません。

ステンレスの汎用包丁を使っている人は、出刃包丁にかえたほうが良さそうですよ。

ただし魚が釣れないと宝の持ち腐れなんですけどね...